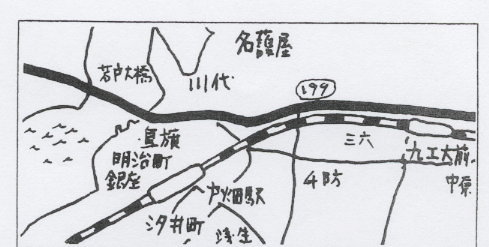

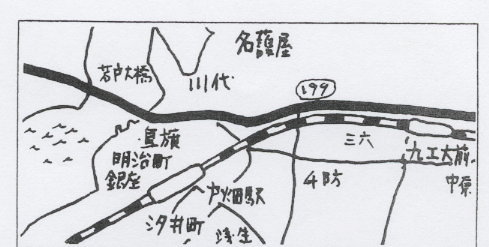

故郷(戸畑)

万葉集に「ほととぎす飛幡の浦に敷く波のしばしば君を見むよしもかも」。

通説ではこの飛幡、または大宰府管内誌にいう鳥旗に地名のいわれを求めている。筑前

続風土記拾遺では「戸畑は門端の義ならん」。洞海湾=水面(ミナト)の渡口で端っこにあるからだという。

港があったから、泊場(ハテバ)、それがトバタに転化とも。いずれも苦しいこじつけである。

さて八幡=ヤハタが、秦系一族の多く住んでいた八(多数の意)秦であるとすれば、トバタのバタも秦氏の

居住圏に連環する秦と考えて不思議はない。トは戸、門、入り口である。

すなわち、洞海湾の頚部を扼するトバタは、港湾へのとぐちであると同時に、ハタ居住地へのトグチでもあった。

タハタがトバタに転化したのである。

万葉の歌がのべる、しばしば君を見むよしもかもとは、遥か海峡を隔てた母国への切々たる望郷の情かも

知れないのだ。

銀座(ぎんざ)

若戸大橋のたもと、洞海湾の一面。元は築地町という立派な町名があった。なぜこういうつまらぬ町名に

変えたのか不思議だ。

築地は字義通り、土地を築いた所、埋立地。東京の魚河岸、築地も同じ新開地である。

トバタの築地は天明年間に始まり、1880年(明治13)戸畑村人民総代が連署、汐井

崎海面。3.079坪を埋め立て、村の基本財産に組み入れると決議、着工した。その後も埋め立てが続き

現状になったが、築地の地名は明治の造成工事以来のもの。

それを安価な銀座などとしているが、銀座らしい町並みは別になく戦前、

遊郭があったときは多少賑わったが、今はわびしい裏町。汐井崎は明治町が消えて汐井町の名になっている。

名護屋(なごや)

昭和一桁前半の人なら小倉北区日明から戸畑区中原を経て、鹿児島本線の外側に浜辺と松原が続いていた

ことを覚えている。海水浴場でもあった。今は昔の面影を知るよしもなく、埋立地の工業地帯になっている。

名護屋岬も、新日鉄戸畑製鉄所の構内に取り込まれわずか古墳に名を留めるだけ、1936年(昭和11年)

戸畑製鉄所ストリップ工場の建設現場から発見された古墳を名護屋岬古墳と呼ぶ。

岬は同製鉄所第一、第二圧延工場あたりから突き出し「白砂青松相連なり、大瀬戸の蒼海に臨む、

筑豊の連山は遥かに翠色を呈し**湾口を出入りする真帆、片帆白鳳の浮遊するがごとく、

恰も一幅の活画なり」と大正4年発行の「小倉鉄道案内」にあり、その風景が姿を消したのはそんなに遠い

昔ではない。

「なごや」は「魚(な)小屋」魚の回遊の見張り小屋のことで、全国に多い。また和やかな地の意も。

明治町(明治町)

町制当時の大正5年、町議会絵町名改正が議題にのぼった。明治町はもと博多の奥村某が宅地開発をしたところで博多町と称していたのだが、明治紡績が町内にできたことから、町当局は明治町に改正案を提出した。しかし町議会では博多町の主張とともに、大正町

の新町名を持ち出す意見もあり、三つ巴で争った。結局明治町に決定したもののこの時まで、天籟時川の御馬橋も明治橋とされているのが承知できない。名馬生月の産地でもあり、御馬橋に改称しろという引き換え要求が出て昔の呼称にもどったと言う。

この年、新町名が相次ぎ決定されたが、相生町、初音町は将来遊郭を建設計画で命名された願望町名、蓮田が広がり蓮根が転訛して

初音になったという解釈もあるが、実はまことに他愛ない理由による命名であった。

汐井町(しおい)

戸畑駅周辺は町名の変遷がはげしい。駅界隈から海岸までを昔は 築地といっていた。そのまた昔は汐井崎と呼んだ。ここでまたしても

神功伝説であるが、神功皇后の船がここで干潟(いおひ)のため動けなくなったと言うのはこじつけで、潮が引くと干潟が岬となる浅瀬

という簡単な命名なのである。そんな地勢だから藩政のころから埋め立てが続いていた。 明治年間には現況に近づいたと思われる。 そのころ汐井町は博多町と呼んでいた。博多商人奥村千吉が地所を買い、長屋の貸家を作ったことが「由来。1916年(大正5)の

町議会は新開地の町名命名で大もめ、町当局は。、ここに明治紡績合資会社があるからと明治町を提案した。結局この案が通るのだが役人というものは昔も今も企業一辺倒だ。その明治町は住居表示末、駅裏に一角を残しただけで消え、昔の汐井町にもどっている。

鳥旗(とりはた)

200年ほど前の天保年間から海岸埋め立てが始まり、1909年(明治42年)、戸畑駅ができた時も駅裏は海岸だった。これを埋め立てて築地町。1916年(大正5年)の町議会は新地の町名でスッタモンダを繰り返し、駅裏一帯は築地町のほか、通町、(同館の堀)本町、中町、明治町、汐井崎町と賑やかだった。当時は第一次世界大戦による好況と戸畑にあった久原製鉄、東洋製鉄の合併で戸畑は

好況を呈していたらしい。これらの町名は戦後まで続いたが、住居表示で明治町を除き銀座と北鳥旗になった。銀座は願望地名。町名と裏腹に、洞海湾から吹く風に赤提灯がわびしく揺れている。鳥旗は戸畑の古代別称、景気のいい魚河岸を思わせる築地をなぜ消したか、役人の気持は分からない。

川代(かわしろ)

カワシロ、小字地名、1967年に新町名になった。それまでは、北浜海岸通り。川中の耕地という意味合いにとれる。若戸大橋のたもとから洞海湾につきでた埠頭用地、大橋の橋台付近に中ノ島があったが昭和14.5年の航路拡張工事で削りとられ、その土で埠頭岸壁を築いた。 ここから湾口にかけて名古屋岬があった。ナゴヤは魚小屋、魚群の監視基地である。昭和の初めごろまではまだ白砂青松の面影を残していたらしいが、八幡製鉄戸畑工場の拡張工事で自然海岸のすべてが消えてなくなった。 洞海湾は古代、大渡川と呼んだ。「筑紫なる大渡川おほかたは 我ひとりのみ渡る浮世か」「ほととぎす飛旗の浦に敷く波の しばしば.君を見むよしもかも」と万葉人のうたった風景の跡をたどる由もない。

天籟寺(てんらいじ)